日志

日志

石涛《淮扬秋洁之图》构图浅探

石涛《淮扬秋洁之图》构图浅探

中国的绘画与西方的构图只是名词的用法有异,大体相近,在中国绘画中构图云:经营位置,或者章法,或者分布。中国的绘画中一幅画面,不是对称的构图或者貌似不是对称的构图其实却隐含着对称。陈子庄说中国画是哲学,它的含义其实很丰富,中国的哲学是什么呢:诸子百家之精义,道学,风水学,阴阳八卦的定理等等,均可以说是中国哲学的现象。而这些现象均可以说是中国画隐含的内容,一个中国人,尤其是古代的中国人作画,他的学问总会融入画中,而且一个中国的画家,说他是画家,不如先说他是古代中国的学者,或者诗人,或者书法高妙者,或者是个相师,先不得说他是个画师,因为他们自己不这么觉得,而应当说他们首先在其它方面,比如石涛,在佛学方面的精通,在与他旁通的三教之二的儒道学的的涉足,还有诸子百家的其它思想的影响。读读他的画语录,可知石涛的文字包含的信息丰富而广博,至少在东方体系来说是如此。古人画画是为何,澄怀味象也好,卧游也了,畅神也好,很少说是他以一个什么具体的相来取乐于人,首先只是满足于自己的心灵舒展,释怀。尤其是魏晋之后的文人是如此的关注绘画,与自己的人生起伏,情感的展示相联系。这样的开篇对于具体分析一幅画来说是太费笔墨了,那么还是入正题吧:

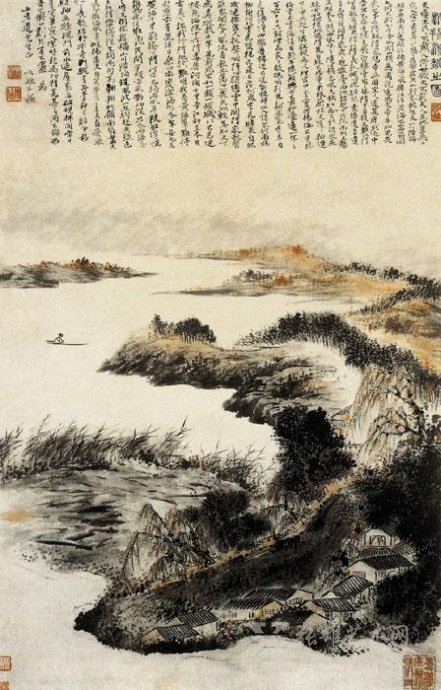

《淮扬秋洁之图》某种意义上可以看着石涛全部作品中的精品之一。画面是一湾吴山越水的江左风情的秋日景致,在石涛的笔下十分的有韵致,这是一个他长期混迹的所在地,也就是他生活了长时间而熟悉的片区,他在画他自己的自画像,那情形只不过是江湖上一叶扁舟上坐着的老朱,在秋水浸渍的江湖之边的飘荡,江边的民居中也许有他的栖息地,水中沙洲是秋风下的萧萧芦荻,水畔的岸柳枯槁而摇落,水边人家三五,低沉的黛顶玉墙,是江南常有的风情。屋宇边是树木杂草丛生,一派自然而荒率。远山由近而远,连绵千里,画面的上方是长题,稳压着画面,这些看在起来随意安排的构图,却不是杂乱无章的,如果用S构图来说明画面亦不能深入,它的构成其实有一种中国太极图的含蕴,试着看我的草图提示可以看出石涛此图隐约运用太极图的构成格式。太极画面右边的太极鱼为黑色,作墨浓深、阴的格式,而此幅作品的江畔人家草木的阴郁色调正好相对应,而左边白而阳的江上却是另一阳的太极鱼,白鱼那个点的位置正好是一叶舟占踞。中国人讲虚实相生,阴阳相背,与西方的构图理论不同,有自已独特的地方,所以中国画人的分间布白,同样遵循此理,所图的江面的弯曲徘徊其实是合于风水学的砂环而能止水,使水顾盼有情,不能泻气而是聚气,不仅是对象的风光有一种气的充满而徘徊萦绕,而且在视觉上能让观者有一种气魄集聚不散的感觉。人生就是气聚集而成,生命的感觉亦是如此,画面的生机不全在对象本身,而且画者就是相师,能够相自然地理的奥妙,让所图的画面生命化,空灵化 ,实在化,呈一片活泼泼的生机。画面右边的阴重黑郁,石涛用屋宇的空白来减压而有轻盈的感觉,另一边的水白而虚空却是用一沙洲与一叶舟来压住,获得画面大致的稳定与平衡。与石涛大部分巉岏峥嵘的奇异山水作品相比,此淮扬胜景却有平远风尚而合于现代或者西画的构图风范,但石涛的中国古典心结与太极回环聚气的思维印迹仍然影响他在画面的布置,获得东方艺术的特殊的美感。当然画者不是刻意要画成太极构成的图式,所以在白处的前部水中有一片浅淡的沙洲,上有萧萧的芦苇,而阴面的同样会有一片浅淡的所在,除了近前的屋宇墙面所造成的空白外,中景的江渚与密林之间,有一片浅淡空灵的分界区域。这个是大体的阳中含蕴着阴,大体的阴中含蕴着阳,显示画面的生动性与丰富性。说到这里我们回想一下《苦瓜和尚画语录》开篇之语:

太古无法,太朴不散。太朴一散,而法立矣。法于何立?立于一画。一画者,众有之本,万象之根。见用于神,藏用于人,而世人不知。所以一画之法,乃自我立。立一画之法者,盖以无法生有法,以有法贯众法也。夫画者,从于心者也。山川人物之秀错,鸟兽草木之性情,池榭楼台之矩度,未能深入其理,曲尽其态,终未得一画之洪规也。行远登高,悉起肤寸,此一画收尽鸿蒙之外,即亿万万笔墨,未有不始于此而终于此,惟听人之握取之耳。人能以一画具体而微,意明笔透。腕不虚则画非是,画非是则腕不灵。动之以旋,润之以转,居之以旷。出如截,入如揭。能圆能方,能直能曲,能上能下。左右均齐,凸凹突兀,断截横斜。如水之就深,如火之炎上,自然而不容毫发强也。用无不神,而法无不贯也;理无不入,而态无不尽也。信手一挥,山川人物,鸟兽草木,池榭楼台,取形用势,写生揣意,运情摹景,显露隐含,人不见其画之成,画不违其心之用,盖自太朴散而一画之法立矣,一画之法立而万物著矣。我故曰:吾道一以贯之。

这个就是石涛从事绘画的核心思想,同样注入到他的经营构成之中,说有法吗,没有!说无法吗,有啊!法是什么,“一”是什么,我们只能从东方思想的源头来寻找,找到太极图后,你就知道太极图的构成样式是如何的,这就是中国绘画最早的源头,就是一。就是众有之本,就是万象之根,这是自然的本来实在现象用一种抽象的图式来揭示。太极图其实就是太朴散了而天地阴阳分,至少我们观图就知那种抽象的世界知白守黑,黑白分明,空虚与实在各得其所,两种对方的事务或者象征山水同时是相互的环抱,相为表里,分明又含蕴,这样的思维格式下影响中国画人在经营构成上的特殊风尚。

这样中国古人绘画的的构成,无论是圆方,曲直,上下,左右,都不逃出太极生天,在这个“一”的范围内的灵活机动。这样宇宙即是吾心,吾心即是宇宙,画者的宇宙,折射到纸面的宇宙,他的思维心灵,在统帅着他的发挥,同样,宇宙的图形格式就是伏羲所创的那个图式,所有高妙画者,有这么一个定理在胸中,以它作心理的蓝本,在演变描绘自然与心灵山水图式,获得丰富的成果。中国古代的地理山川的风水理论从“道”中来,从“一”中来,从太极根本中来,画者何尝不是,当我们体悟道后,就知道法无法,非法非非法,有法但得以无法出之,无法但得遵循基本的内在的普遍原理的法则。

这样我们知道中国绘画是永远流动而前进的,不会止步,永远有它的生路,只是要后之来去寻找。石涛也声明了自己不是画师,他所图只是“畅吾胸”,是心灵的揭示与记录,用水墨的语言,所以所谓的中国画者,首先是心灵的修炼修为者,是学者诗人,是诸子,所有真正的东方画者都是自在的表现者,“一”的揭示者。

《读石涛画--莲花心,苦瓜味》

清湘老人云水心常结自潇湘的源头,浪迹天涯把造化的象了然于心,奇峰搜尽,灵气钟集,禅的体悟正是在行脚的那个过程中,纸面的天地是其心象因无碍而宏大宽广,壶中日月能长,方纸亦咫尺万里,画非画,人非人,世人以吾为画师,非也:摇手挥之荡吾心。罗浮山真身未到,所图之景抵近本来,当有慧眼为之。

宋时的米芾早破了古法,小米的画迹《潇湘图》成了印证,来者总是不断造法,自我作枷,石涛的运笔不泛卷云荷叶皴,似曾相识却有其自有之法,因其明了“非法非非法”真实含义,大叫一声怀素上人也做过,非石涛专利,却是杰出者的同质同性情。一画者回到天地未开的那个本来境界,找来源头,画的生命便立定。

梅清的云卷云舒的作派影响同为黄山友的石涛,只不过其行脚之处更广而境界更宽,不仅有团团的意味亦有方折的景象,只是云水盘旋于纸面是相近的,山非山海非海所图之境是莲花圣境只不过带有苦涩味,佛家的寒寂却是悟了的欢欣,清凉的画境让你涤去尘心过后获取欣然。佛非佛陶公的意境同样渗透在其纸面。

无法无天时便是有法有天,不执着便不痴迷心便是佛,心灵澄彻映入画面境象便无尘清静,团团墨点看似零乱却十分有序,一切古法化为自己不为人察觉乃为至法,更为重要的是表现的核心内容是否达到,视觉体验的获得是否欢欣,笔不凝滞气脉连绵方到那个境地。迹只的媒介,画者与观者的心动带来的感觉是成果。

石涛较之其它画人更象思想者,游心太玄过于常人,哲思的深度会影响画迹的力度,笔墨的统帅高时,图阵的布置构成同样不凡,石涛少有魔障,故其画形常在变易中,题材多样,手法多变,不重复自己,带来其画的生机与活力,苦涩的人生,悲剧的命运,铸造的是坚韧的境界,那才是真正让人读的画,有意味的画。

石涛被吴冠中先生尊为中国现代美术之父,如同西方塞尚式的人物,又因为其早于塞尚两百年,甚至认为应为世界美术之父,说石涛“明悟了艺术诞生于‘感受’。”我想现代与古典的分水其实是表现抑或是再现,塞尚只是发现视觉艺术的构成规律,凡高、高更还有画睡莲后的莫奈(半个莫奈)则由再现进入表现。后期印象主义的人物开始以大自然为媒介表现自己的心灵、激情、思索等,象凡高画的那些星空,似乎是茫茫宇宙为何物,人又为何物的感慨、无奈,而高更则在原始的社会找回进入“文明”时代而失去的人类固有的本贞,晚期的莫奈,则把自己的情思寄寓睡梦般的莲花中。他们确实把西画带入现代社会。至于石涛,确实早两百年做到这点,你看(图一)画上他题道:“世人独以画师论,摇手非之荡吾胸。”是的,不是再现大自然,不是给大自然造象,畅神而已,要表现自己的内心,须要有展示的凭借,古法是古人衣钵,不能为我所用,故石涛手中有法,目中无法,以僧人的领悟能力,以为太古无法,当贴近自然,搜尽奇峰打草稿,他确实也同印象派的大师一样,走出书斋,游走四方,名山古寺,眼前尽是万里江山,全借自然山石之肌理,创自己之皴法,以表现自己的喜怒哀乐,他的画有时如同近现代的水彩一般,与古画拉开距离,以全新的面貌展示为世人面前,石涛不仅其小品画沿马一角的宋画小品风格,大幅之作也是截断一个片段集中表现,截断而不取全景,正是把再现退到次要位置,心灵感受的抒展成了主旨,石涛是一位僧人,也是一个诗僧,其诗充满禅意,也浸润这种灵思于作品中,使其画充满诗意,这也是人奇画才古(高古),他的画还是八分书入画,线条飘逸亦沉郁,两者结合得好,他的画无“四王”的匠气,也不拘泥那些死功夫,有时逸笔以畅意,(图二)的淮扬胜景无任在构图上,笔墨处理上已是同现代的画相仿佛,反映大师目光洞明,超越时代,彻底冲破古典的框框,为现代国画开了新路,石涛处的扬州是当时中国的“上海”,中外交流远胜于其它地区,加上石涛悟性好,其画不免多少引入西方因素,虽然这方面资料不全面,但相信中外交流是存在的。很多当时的画家,石溪、龚贤等人出现西画感觉,不是偶然的,是一个时代风尚所然,当然作为开创者,古老的惯性不会消逝,传统仍然占踞一定的位置。象这幅小景如西画的构图,那风范,你是否在吴冠中的画中找到一些仿佛的东西,石涛画为现代大师如张大千、潘天涛、傅抱石等人的喜受,不是偶然的。(家林论艺)

闽公网安备 35020302000725号

闽公网安备 35020302000725号